Thomas Schlesser

Aus dem Französischen übersetzt von Nicola Denise

Piper, ET 26.09.2024

496 Seiten, € 26,00

Vom Klappentext neugierig , war ich gespannt auf den von der allgemeinen Literaturkritik hochgelobten, in über 30 Sprachen übersetzten und zu den Finalisten des Grand Prix RTL-Lire 2024 gehörenden Debütroman des Kunsthistorikers Thomas Schlesser, der an der École polytechnique in Paris lehrt.

Klar war mir, dass es sich um eine Kunstreise besonderer Art mit einem 10-jährigen Mädchen und ihrem Großvater handelt, der versucht, mittels verschiedener Kunstwerke herauszufinden, warum seine Enkelin für 63 Minuten erblindete und die Ärzte über deren Ursache ratlos sind. Das hört sich als Grundstory erst einmal spannend an, doch inwieweit konnte mich das Buch mit seiner Geschichte und den Kunstwerken berühren?

Die 10-jährige Mona verliert für ca. eine Stunde ihr Augenlicht, während sie ihre Hausaufgaben macht. Die Eltern fahren sofort mit ihr ins Krankenhaus, wo Mona von den Ärzten gründlich untersucht wird, aber keine Ursache für die plötzliche, kurzzeitige Erblindung gefunden werden kann. Die Ärzte raten den Eltern, dass Mona einen Kinderpsychiater konsultieren soll, allerdings „eher als Alltagsprophylaxe, nicht als Therapeutik im eigentlichen Sinne.“ (Seite 20) – Was immer auch darunter zu verstehen ist.

Camille, Monas Mutter arbeitet in einer Zeitarbeitsagentur und engagiert sich in zahllosen Ehrenämtern, was ihr Leben ständig in hetzendem Dauertempo hält, vielleicht um nicht über sich selbst und ihre Beziehung mit Ehemann Paul nachzudenken. Paul führt einen Antiquitätenladen, der kurz vor der Pleite steht. Der mit wenig Selbstvertrauen, dafür umso mehr mit Selbstmitleid ausgestattete Paul tröstet sich von seiner beruflichen wie persönlichen Niederlage mit zu viel Rotwein, mindestens eine Flasche pro Tag.

Da Camille und Paul mit Monas kurzer Erblindung und der Vorstellung, mit ihrer Tochter zum Kinderpsychiater gehen zu müssen, überfordert sind, bittet Camille ihren Vater Henri Vuillemin dies zu übernehmen, „aber nicht wahllos irgendeinen Kinderpsychiater zu suchen.“ Henry stimmt zu, allerdings „unter der Bedingung, dass ihr nicht ständig nachfragt und euch einmischt.“ (Seite 27)

Doch statt mit Mona einmal die Woche zum Kinderpsychiater zu gehen, hält sich der Großvater nicht an die Absprache, da er eine andere Idee hat, die er seiner Enkelin als „großes Geheimnis, das hoffentlich von dir gut behütet wird“ (Seite 109) vermittelt. Jeden Mittwoch geht Henry mit Mona in ein Pariser Museum und besuchen nur ein Kunstwerk, um sich darüber auszutauschen. Sie beginnen im Louvre und besuchen im Anschluss das Musée D`Orsay und beenden ihre Kunstreise im Centre Pompidou.

Die Museumstour, bei der sich die beiden 52 Kunstwerke unterschiedlicher Epochen (die auf der Innenseite des Buches verkleinert, mit der entsprechenden Kapitelzahl versehen, abgebildet sind) anschauen und sich darüber austauschen, erfolgt stereotyp nach dem gleichen Schema:

Der Besuch beginnt damit, dass die 10-jährige Mona zwischen zehn und mehr als zwanzig Minuten still und ruhig vor dem jeweiligen Kunstwerk, das kann ein Bild oder eine Skulptur sein, steht und das Objekt betrachtet, aufnimmt.

Es folgt zu dem jeweiligen Kunstwerk eine detaillierte, lebendige Beschreibung des Wesentlichen, von der man annehmen kann, dass sie Monas Sichtweise spiegelt. Dann erfolgt ein Austausch zwischen Mona und ihrem Großvater, der einen gelehrten, kunsthistorischen Abriss zum Werk, seinem Künstler/seiner Künstlerin, dem Zeitgeschehen und manchmal auch im Kontext zu anderen Künstlern doziert. Dieser kunsthistorische Abriss endet stets mit einem philosophischen Thema, das in dem jeweiligen Kapitel als Überschrift zu lesen ist, zum Beispiel:

10 – Philippe de Champagne „Glaube stets an Wunder“ (Seite 107)

27 – Edgar Degas „Du sollst das Leben tanzen“ (Seite 257)

35 – Wassily Kandinsky „Finde das Geistige in allen Dingen“ (Seite 335)

Vielleicht ist Mona ein hoch-hochtalentiertes Mädchen mit überdurchschnittlichen Fähigkeiten, denn anders kann ich mir nicht vorstellen, wie eine 10-jährige, die mindestens 10 Minuten voller innerer Einkehr schweigend vor einem Kunstwerk stehen kann, sich im Anschluss ausführlich auf sprachlichen Niveau eines intellektuellen Erwachsenen mit diesem austauscht, um dann zu einem philosophischen Thema und Sinnfrage zu kommen. Diese Darstellung mag zwar für die Story schön erscheinen, mir ist es zu abgehoben.

Die immer nach gleichem Ritual beschriebene Erkundung der Kunstwerke hat mich relativ schnell ermüdet, auch wenn das jeweilige Kunstwerk durchaus kunsthistorisch interessant beschrieben wird. Die Museumstour durch die drei Museen ist in eine kantige, hölzerne Rahmenhandlung eingebettet, aufgeteilt in Monas Ärztebesuche, ihrem Familienleben und Schulalltagt, die auf mich den Eindruck eines misslungenen Mittels zum Zweck macht. Bis auf die kunsthistorischen Beschreibungen der verschiedenen Werke und ihre Künstler*innen bleiben alle anderen Figuren oberflächlich. Mutter Camille in ihrer schrillen Hektik und Vater Paul in seiner rotweinkredenzten Larmoyanz, aber auch der arrogant-erhabene und gelehrig wirkende Großvater sind für mich keine Sympathieträger in dieser Geschichte.

Es mag nun konservativ, altmodisch und von mir aus auch kleinkariert wirken, aber die Tatsache, dass der Großvater die wöchentlichen Museumsbesuche seiner Enkelin ihr gegenüber als „großes Geheimnis“ verkauft und er darüber hinaus nicht, wie von Monas überforderten Eltern erbeten, sie zum Kinderpsychiater begleitet, sondern sein eigenes Ding durchzieht, lässt mich ihn mit moralischen Zweifel betrachten. Großeltern sollen (und müssen vielleicht sogar) Geheimnisse mit ihren Enkeln haben. Diese sollten die Kinder aber nicht in eine Zwickmühle bringen, erst Recht, wenn das Geheimnis den Eltern gegenüber ein deutliches Hintergehen bedeutet. (Auch oder gerade weil sich Mona dessen zunächst nicht bewusst ist.) Diese Tatsache wurde offenbar mit Bedeutungslosigkeit gegenüber den wahrscheinlich aus der Mode gekommenen Werten und der Vorbildrolle des Großvaters als unterhaltsame Perspektive eingefügt.

Inwiefern konnte mich also das so vielfach gelobte Buch berühren?

Bis zum Schluss ist der Funke bei mir leider nicht übergesprungen. Die Figuren wie die Rahmenhandlung empfand ich starr, konstruiert wie überzogen. Interessant und tatsächlich lebendig, da bilderreich, sind jedoch die Erzählungen des Großvaters über die Schönheit der 52 Kunstwerke, den Künstler*Innen und dem geschichtlichem Hintergrund, egal ob Bild oder Skulptur. Wenn Thomas Schlesser das alleine in eine „Reise zu den schönsten Kunstwerken unserer Zeit“ unter Verzicht einer unglaubwürdigen Story mit philosophischen Drang eingebunden hätte, dann hätte er mich gepackt. Das, was Jostein Gaarder mit „Sofies Welt“ oder „Das Kartengeheimnis“ mühelos und wunderbar gelang, und Thomas Schlesser hier mit Vermittlung der Kunstgeschichte durch ein 10-jähriges Mächen zu kopieren versucht, ist für mich leider nicht gelungen.

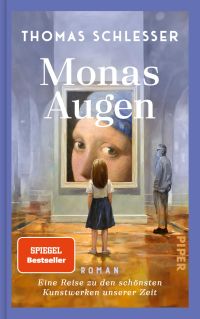

Das Cover passt wunderbar.

Sabine Wagner

Umsetzung

Grundidee des Buches und Beschreibung der Kunstwerke